[大衛選讀] 週末的體育館裡,擠滿了家長跟觀眾,那空氣中的緊張感是有相當重量的。哨音一落下,球鞋急煞的摩擦聲、球落地的快節奏,瞬間把空氣拉得更緊。這不只是一場比賽,這更像是一場被高度期待緊緊包圍的考驗。

身為家有青少年的父親,我常坐在觀眾席,看著場上奔跑的孩子,也看著場邊焦慮的家長們。

當哨音響起,比球鞋摩擦聲更尖銳的,往往是家長的吶喊。「跑起來!傳球啊!左邊有空檔!」這些指令像隱形的線,試圖操縱場上那個小小的身影。

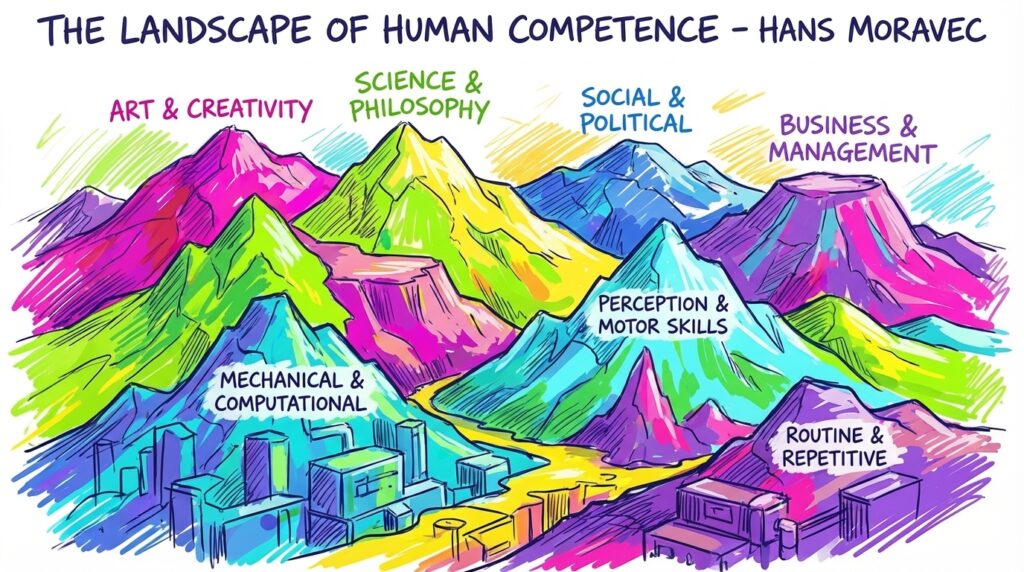

社會學家給這種現象取了一個生動的名字,叫做「搖桿式教養, Joystick parenting」。我們以為手裡握著與孩子連線的搖桿,只要指令下得夠快、夠精準,孩子就能如我們預想規劃好的一樣,直接取得勝利。

但我們都錯了。在那場名為成長的賽局裡,我們越是用力操控,孩子就會離我們越遠。

當你的焦慮,成為孩子的毒藥

很多家長會說:「我只是在場邊吶喊,我又沒罵他。」但現代神經科學狠狠地打醒了我們。

人類的大腦本來就演化成一套高度敏感的「群體生存系統」:在遠古環境裡,孩子能不能即時讀懂照顧者的臉色、聲音與身體張力,往往關係到能否避開危險、能否被保護、能否活下來。也因此,我們的神經系統天生就擅長情緒傳染與同步,所謂「鏡像神經元」(mirror neurons) 也常被拿來解釋這種「看到你緊繃,我就跟著緊繃」的快速共振。

所以當你在場邊握緊拳頭、眉頭深鎖,甚至只是呼吸變急、肩膀變硬,即便你一言不發,孩子的大腦也可能把這些訊號解讀成一個古老而直接的訊息:現場不安全,有威脅正在逼近。

對正在比賽的孩子而言,那份威脅未必來自對手,而可能來自「我是不是要失去父母的認可」這種更深層的生存焦慮。

我們以為是在注入動力,其實更像是在餵食毒藥。

贏在起跑點,卻輸掉了熱情:孩子為何在 13 歲退出運動賽事?

這解釋了一個令人心碎的數據:在美國,約有 70% 的孩子在 13 歲之前會退出有組織的運動。為什麼是 13 歲?因為那正是青春期自我意識覺醒的時刻,也是「樂趣」被「贏球」取代翻轉的臨界點。

4 Comments