[大衛選讀] 從今天算起來,國中會考倒數約 100 天,大學學測倒數不到 350 天。在這個充滿焦慮的時刻,看見自己的孩子為了會考跟學測挑燈夜戰,心裡總是很複雜。

身邊的親友們也很容易跟著社會輿論一起批評,把這些標準化測驗當成是扼殺創造力的元兇,或是讓親子關係變得緊繃的罪魁禍首。

但如果我們只停在表面的批判跟抱怨,那就太可惜了。因為換個角度看,這其實是一個可以讓孩子大腦好好訓練跟蛻變的機會。

我是覺得:反正一定會遇到,不好好把握就浪費了。

青少年的大腦需要「必要的困難」來升級

我們先從生物學的角度,來理解這必經的辛苦。

青春期是孩子大腦發育的第二個關鍵窗口期,尤其是負責理性決策、情緒控制與高階認知的「前額葉皮質」,正在經歷劇烈的重組。

也就是說,這個階段的孩子,大腦本來就正在改版更新中。

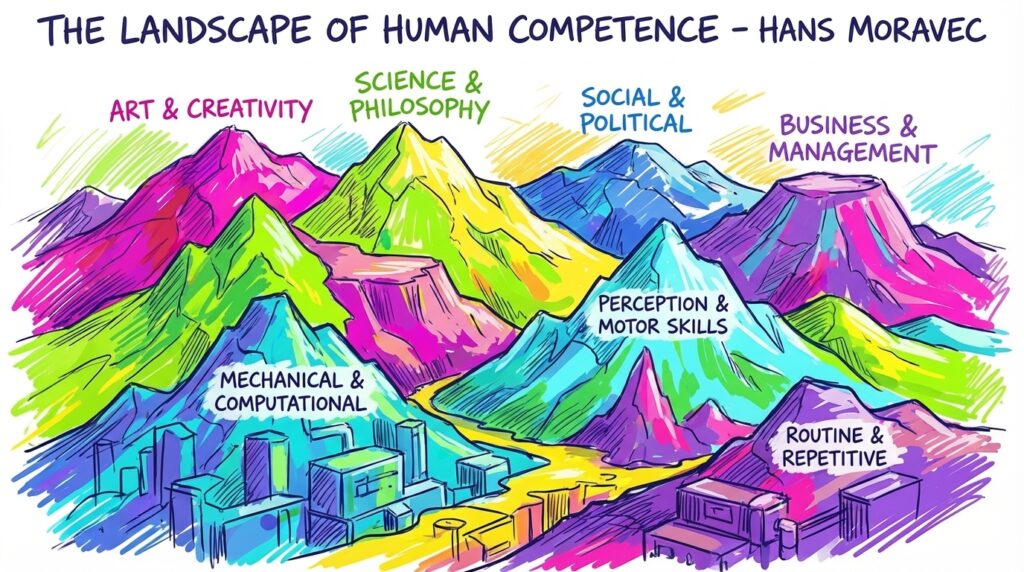

所以他們需要的,未必是無止盡的快樂學習。相反地,心理學家 Robert Bjork 提過一個概念叫「必要的困難, Desirable Difficulties」。聽起來有點刺耳,但它其實是在說:有些學習必須帶著阻力,才能真的留下來,變成自己能運用的能力。

備考的過程,本質上就是一場對大腦的「高強度重訓」。當孩子硬是把想滑手機的衝動壓下來,逼自己回到題目上;或是在腦海裡痛苦地整合歷史的因果、物理的公式、數學的步驟;這時候他們的大腦正在進行神經修剪 (把不常用的神經連線修掉,留下常用的) 與髓鞘化 (讓神經纖維的訊號跑更快、更穩)。

那些很難、很卡、很不想做的學習,其實就是強化腦部功能時少不了的負重。

如果路被鋪得太平、太順,孩子反而會失去深層學習的機會,最後得到的可能只是能力上的錯覺,而不是真正的智力與韌性。

所以當你看見孩子覺得難、覺得累時,或許可以在心裡提醒自己:「別太擔心,他的大腦正在訓練強化中」。

是選擇挑戰,還是選擇逃避?

再往深一層看,這場每個人都會經歷的試煉,其實也是建立「自我效能感, Self-Efficacy」的大好機會。

3 Comments